ドリルねじとは?

ドリルねじは、鉄骨造の建築物や板金加工製品などで広く使用されるねじです。先端にドリルが付いており、金属板に直接穴を開けることができるため、一本で穴あけ、ねじ穴作成、ねじ締めのすべてを行うことができます。鋼板同士の締結や、木材やボード類を鋼板に固定する際に特に便利です。保持力と耐久性に優れ、作業効率も高いため、多くの場面で活躍しています。

お見積り依頼・お問合せはこちらから!

ドリルねじ各部名称と適応板厚

ドリルねじ各部の名称

ドリルねじは、木材や薄い金属板などに直接ねじ込むことができる特殊な形状のねじで、以下のような基本的な構造を持っています。

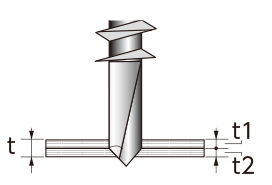

「t」とは、板厚を表す記号です。tは英語の「thickness(厚み)」の、頭文字をとった記号です。建築では、特に断りなく「t」を使います。tと書けば、厚みのことを言います。

・メーカーによって若干呼び方は異なる場合があります。

・皿頭の場合は長さは首下からではなく、ねじの頭からねじの先端までとなります。

一般的なタイプのドリルビスの適応板厚

標準的なねじの太さと長さのドリルビス(パイロット付き、リーマ付きは除く)の適応板厚の一覧です。

| 呼び径 | ねじ長さ | 適応板厚 |

|---|---|---|

| 3.5mm | 10mm | ~t1.6 |

| 13mm | ~t2.3 | |

| 4.2(4)mm | 10mm | ~t1.6 |

| 13mm | ~t2.3 | |

| 16mm~ | ~t3.2 | |

| 4.8(5)mm | 13mm | ~t2.3 |

| 16mm | ~t3.2 | |

| 19mm~ | ~t4.0 | |

| 6mm | 19mm~ | ~t3.2 |

| 25mm | ~t6.0 |

適応板厚の確認方法

【鋼板を重ねた場合】

「t1+t2」が適応板厚になります。

例えば、鋼板の厚さがt1=0.6mm、t2=2.3mmだったとすると、合計の板厚が2.9mmなので「太さ4.2mm×長さ16mm」、「太さ4.8mm×長さ16mm」「太さ6mm×長さ19mm」いずれかのドリルビスを選べば良いということになります。

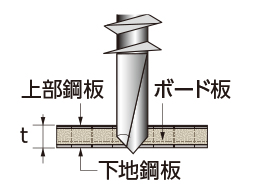

【上部鋼板と下地鋼板の間にボード類もしくは隙間がある場合】

上部鋼板+ボード(もしくは隙間)+下地鋼板が適応板厚対象となります。

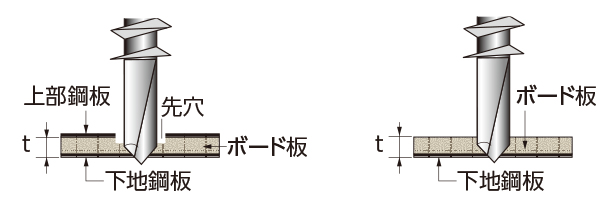

【上部鋼板に先穴があいている場合またはボード類が硬質で、めねじが形成される場合】

ボード+下地鋼板が適応板厚対象となります。

ドリルビスの代表的な頭部形状

ドリルビスは頭部にもさまざまな形があります。今回はその中でもよく目にする4種類をご紹介します。

サラ頭

皿座彫りのある金具等に使用します。頭部の突出がなく表面をきれいに仕上げることができます。

ナベ頭

座彫りのないフラットな金具等の固定に使用します。

シンワッシャー

座面(接地面)が広いため安定した施工ができます。

六角(HEX)

六角のソケットで締結を行う場合、安定して施工することができます。

上記の特徴を参考に取付物や施工方法にあった頭部形状の選択をしてみてください。

ドリルビスの正しい使用方法

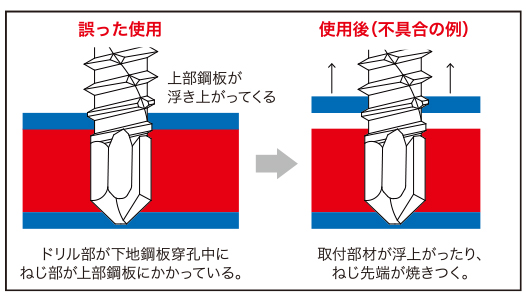

①鋼板と鋼板の間にボード類を挟む場合

【正しい使い方】

ドリル部の肩が下地材を突き抜ける時に、ねじ山の切られた部分が、上部鋼板にかかっていないことがポイントです。

【間違った使用方法】

ねじ部先端のドリル部が下地鋼板をドリリング中に、ねじ山の切られた部分が、上部鋼板にかかっていると、取付部材が浮き上がったり、ドリル部が破損したりします。

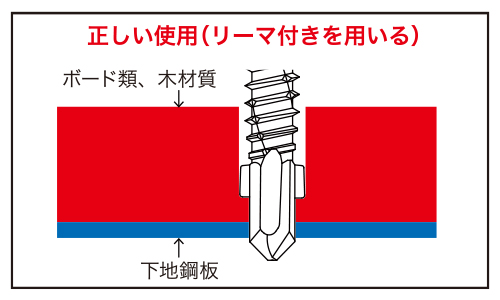

②ボード類や木質材を下地鋼板に取り付ける場合

【正しい使い方】

リーマ付きタイプを使用する。

リーマでねじ外径より大きなバカ穴をあけるため、下地鋼板のドリリング中でも取付部材(ボード類や木質材)にねじ山がかからないため、取付部材の浮き上がりを防止します。

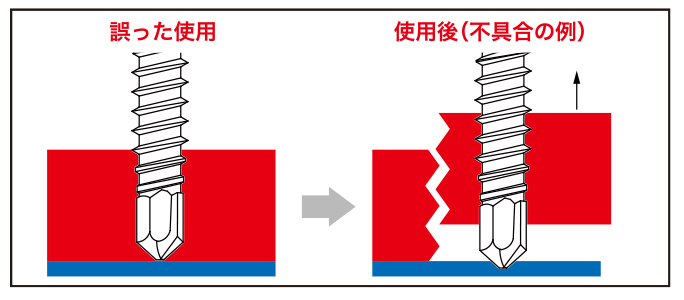

【誤った使い方】

下地鋼板への穴あけ時、ボードにねじがかかっているためボードが浮き上る。(ドリリングとタッピングが同時にかかると駄目)

コツ・ポイント

ビス自体に大きな負荷のかかる場面での使用はしないでください。ビスには適応板厚もありますので、必ず確認してください。 ドリルビスをねじ込むときのコツは、電動ドライバーでドリルビスを垂直に思い切り押さえつけることです。ドライバーでビスを押さえつける力が少ないと、ドライバーがネジ山から浮き上がってきてしまいます(カムアウトと言います)。ビスの頭部形状は皿頭より比較的カムアウトしにくい鍋頭や六角頭などを選択することで、ねじ込みやすくなります。

お見積り依頼・お問合せはこちらから!